La noche del 16 de enero de 1852, Gustave Flaubert le escribía a su amiga Louise Colet una larga carta en la que le planteaba una idea que marcaría una buena parte de la literatura que se iba a escribir durante el siglo XX. En un momento, Flaubert anota: “Lo que me parece bello, lo que quisiera escribir, es un libro sobre nada. Un libro sin atadura exterior, que se sostenga sólo por la fuerza interna de su estilo, como la tierra sin ser sostenida se mantiene en el aire, un libro que no tuviera casi tema o que al menos el tema sea casi invisible, si algo así existe”. Y luego, añade: “Las obras más bellas son las que tienen menos materia. Cuanto más la expresión se acerca al pensamiento, cuanto más las palabras se tocan subterráneamente, más bellos son los libros. Creo que el futuro del arte está en esos caminos”.

El que escribe —con una lucidez apabullante— estas ideas es un joven Flaubert, un muchacho que ya había escrito algunas primeras versiones de sus libros y que hacía poco tiempo había comenzado el primer borrador de ese clásico que años después conoceríamos como Madame Bovary. Pero en ese momento era sólo eso: un joven escritor lleno de dudas, de entusiasmo y que, de pronto, lanzaba esa imagen hermosa: el deseo de escribir un libro sobre nada. Lo escribiría, de hecho, en sus últimos días de vida, aunque se iba a publicar póstumamente: Bouvard y Pécuchet, un libro extraordinario acerca de nada.

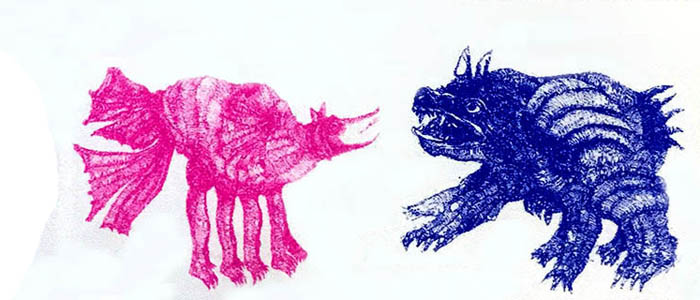

"Los multipatópodos, de Yosa Vidal, es un bestiario alucinante, un libro necesario y sorprendente”.

Después de Flaubert, el género de la novela nunca volvió a ser el mismo. Luego vinieron las vanguardias y esa idea —ese libro sobre nada— aparecería en una buena parte de las obras que marcaron, finalmente, el siglo XX. La literatura entendida no como un ejercicio de comunicación, sino más bien como un campo de batalla, en el que el lenguaje lo es todo. El lenguaje y, también, la imaginación.

En Chile, eso lo entendieron muy bien escritores tan diversos como Juan Emar, Joaquín Edwards Bello, María Luisa Bombal, el Donoso de El obsceno pájaro de la noche, Enrique Lihn, Diamela Eltit, Cristián Huneeus, Adolfo Couve y un para nada despreciable etcétera. Son ellos los que arman una tradición narrativa en la que encontramos desparpajo, locura, lenguaje y, casi siempre, una imaginación desbordada. Uno piensa, justamente, en todas esas características después de leer Los multipatópodos (Overol), el último libro de Yosa Vidal (1983), un bestiario en el que conocemos la vida y el origen de veintidós especies que nacieron por mutación genética. Un catálogo de pequeños animales imaginarios a quienes Vidal les construye una biografía, con detalles científicos, y que se complementan con las ilustraciones de Luis Vidal, quien les da una forma gráfica a estas especies extrañísimas que habitan el continente americano desde hace cuatro siglos. Mamíferos que no miden más de un metro y que reciben nombres como Sacralópodo, Tawano, Iconoclastópodo, Torrerón, Monstruo de Montauk o Verallo —que fue visto por primera vez en La Bombonera, cuando un jugador lo descubrió en uno de los camarines de Boca Juniors— o el Cantón Suicida, uno de los pocos multipatópodos que puede considerarse como una absoluta creación humana: parece un pájaro pero es realmente una araña, y con las enormes cantidades de tela que produce se fabricaron indumentarias de guerrilla, en Centroamérica, que resultaron ser fundamentales para la

lucha armada.

Hoy, un libro como Los multipatópodos, en el contexto actual de la narrativa chilena —en la que abunda lo autobiográfico y la imaginación parece ser un animal en peligro de extinción—, es indudablemente una excentricidad. En otras palabras: es un libro necesario y sorprendente, que dialoga con una tradición algo silenciada, pero que está viva y muy lejos de esos ejercicios de onanismo que abundan por estos lados, y no sólo acá, sino también en buena parte de Latinoamérica. Todo bien con la literatura autobiográfica y las autoficciones y las memorias, pero no hay que dejar de mirar como el mercado se ha obsesionado con estas escrituras.

Lo decía hace un tiempo, en una entrevista, el escritor colombiano Juan Cárdenas cuando le preguntaban por qué abordaba en sus novelas temas tan complejos desde la ficción —como el capitalismo, la política y la religión—, siendo que hoy pareciera ser el tiempo de los géneros referenciales. Y Cárdenas dio una respuesta brillante: “La ficción es un espacio donde probamos cosas, que nos permite conjeturalmente probar ideas. Es un campo de pruebas del futuro, de la utopía o de cómo no queremos que sean las cosas. Es decir, es un espacio de proyección muy importante del deseo, del deseo colectivo. Y como ese es un espacio políticamente muy cargado (porque imaginate, es el espacio donde estamos probando la utopía), a mí me parece muy sintomático que justamente el mercado esté intentando, por todas las formas posibles, de avasallar ese espacio, de negarlo y de entronizar por completo la no ficción. De convertir la crónica, los libros autobiográficos y ese tipo de géneros en el espacio que impide que exista la ficción (…). Lo que yo me pregunto es, y ahí entra mi cabeza paranoica: ¿no será que se quieren cargar ese espacio de ficción para que precisamente no podamos imaginar?”.

No sé si hay una respuesta para esa pregunta, pero queda retumbando, y entonces se hace ineludible pensar en ese libro sobre la nada que deseaba escribir Flaubert, y en los animales imaginarios de Yosa Vidal, y en la necesidad imperiosa de no permitir que nos arrebaten el espacio de la ficción, ese lugar donde aún podemos imaginar la utopía.