Fue en febrero cuando se despidió por escrito, en las páginas del The New York Times: Oliver Sacks, el neurólogo que logró convertir la crónica científica en best seller, le contó al mundo que está esperando la muerte. Que está desahuciado, aunque no ocupó esa palabra horrible. El cáncer ocular contra el que batalló hace unos años, ha vuelto, pero ahora ataca su hígado, ocupado en un tercio por la metástasis, y no hay tratamiento que pueda detener lo irremediable.

Ante eso -le han dado sólo meses de vida- el único plan que tiene Oliver Sacks es la pausa. Para poner en perspectiva todo lo que ha vivido.

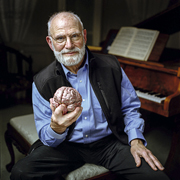

Oliver Wolf Sacks, nacido en Londres en 1933 e hijo de padres judíos, es el autor de Despertares, Veo una voz, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Los ojos de la mente y tantos otros libros que se nutren del registro del neurorrelato, una tradición literaria que tuvo entre sus exponentes a Sigmund Freud y Alois Alzheimer. Textos que abordan desde lo médico y lo cotidiano -lo que siempre debiera ser la misma cosa- enfermedades extravagantes. Las que transforman a hombres y mujeres en hombres y mujeres distintos. Su método contempló dejar un registro escrito de sus investigaciones, la evolución de sus pacientes, los casos más emblemáticos que ha tratado y sus propias reflexiones sobre el quehacer científico. Los suyos son libros de una profunda humanidad, capaces de cautivar a lectores poco dados a la ciencia con pacientes que están a la espera de cualquier cosa, menos de un doctor con aires de superhéroe.

El médico que protagoniza sus textos -Sacks en clave personaje- es un profesional empático, empeñado no tanto en sanar de cualquier modo, sino que en empatizar y entender aquellas tragedias personales, esas vidas a las que la enfermedad partió en dos.

Sus lectores estábamos acostumbrados a sus enfermos: personas comunes y corrientes cuyos males los convertían en un anecdotario de lo raro. Estábamos acostumbrados a que la cura no siempre llegara, a que la vida fuera, a ratos, una estrategia de supervivencia que permitiera sobrevivir al dolor, a la minusvalía, a la falta. Estábamos acostumbrados -fue él quien nos lo permitió- a enterarnos de sus fracasos y, de paso, de los límites de la medicina, la que no siempre cura, la que no siempre salva, la que no siempre acierta. No estaba en lo planificado -los lectores suelen ser unos ilusos- que Sacks nos dejara de esta manera, víctima de un cáncer que sólo en un dos por ciento de los casos reaparece. Nos advirtió que las enfermedades son traicioneras, pero no nos dijo que, en el final, sus lectores nos quedaríamos solos.

Él, que es astuto incluso en momentos como este, lo resumió así en su columna de despedida: “Cuando una persona muere es imposible reemplazarla. Deja un agujero que no se puede llenar, porque el destino de cada ser humano -el destino genético y neural- es ser un individuo único, trazar su propio camino, vivir su propia vida, morir su propia muerte”.

Sus lectores estamos así: buscando inútilmente la manera de llenar su vacío.