El eclipse solar del 29 de mayo de 1919 fue el más hermoso de la historia. No sólo porque fue uno de los más largos del siglo XX y oscureció por completo las playas de la Isla de Príncipe, en el Atlántico africano, poco después de las dos de la tarde. Su belleza más bien radicó en sus implicancias sobre la vida intelectual de nuestra especie. Fue una hermosa metáfora sobre el triunfo de la razón sobre los odios bélicos o nacionalistas durante la Primera Guerra. Un pequeño cuerpo celeste, la luna, bloqueando la luz del rey del sistema solar, mientras un par de brillantes científicos tapaban, armados de las ideas más notables que la mente humana haya concebido, las bocas de arrogantes líderes e ignorantes masas de Europa.

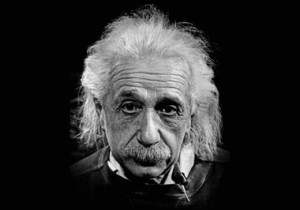

Uno de ellos, Albert Einstein, se transformaría en un ícono cultural. El otro, el inglés Arthur Eddington, astrónomo, era director del observatorio de Cambridge. Estas dos grandes mentes fueron capaces de revelarse ante la autoridad política e intelectual en uno de los momentos más duros del siglo XX. Su pasión por la ciencia era más fuerte que el odio entre pueblos. A su valentía silenciosa debemos que ese eclipse esté en nuestra memoria y haya coronado a uno de los pilares de la civilización: la relatividad general. Era valentía real: ser pacifista en tiempos de guerra significa ganarse el desprecio y el odio de todos los actores sociales. Einstein renunció a la ciudadanía alemana para evitar el servicio militar. Peor aún, en 1914, al inicio de la guerra, se negó a firmar el “manifiesto de los 93”, documento en que un grupo de intelectuales alemanes, entre ellos el físico Max Planck, muy cercano a Einstein, apoyaban las acciones bélicas alemanas. Por su parte, en Inglaterra, Eddington se negó a combatir por objeciones de conciencia (era cuáquero).

La guerra cortó toda relación entre Inglaterra y Alemania. Eddington, que conocía y admiraba los famosos trabajos de Einstein de 1905, quería conocer lo que había escrito sobre la gravedad. La teoría que hoy conocemos como relatividad general. Eddington debió ser el primer inglés en comprender esta increíble obra que destronaba la gravedad newtoniana y con ella, para muchos, el honor de Inglaterra frente al Imperio alemán. Para él, los hombres de ciencia estaban más allá de los conflictos nacionales. Einstein era más cercano a él que casi todos sus compatriotas. La teoría de la gravitación de Einstein podía explicar con éxito el extraño comportamiento de la órbita de Mercurio, que se desviaba levemente de lo que predecían las leyes de Newton. Pero él sabía, tal como decía Carl Sagan, que “afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencia extraordinaria”. La relatividad general era una afirmación más que extraordinaria. Junto al astrónomo Frank Watson Dyson, Eddington planificó el experimento para probar la teoría de Einstein. Según ésta, la trayectoria de la luz debía ser desviada gravitacionalmente al pasar cerca de cuerpos masivos. La teoría de Newton también predice este comportamiento, pero cuantitativamente las cosas cambian. Einstein predice que el desvío es el doble del que predice la teoría de Newton. Por esta razón, la posición aparente de estrellas cercanas al Sol debería cambiar respecto a las mismas en ausencia del astro. Pero cuando vemos el Sol, la luz de las estrellas se ahoga en el brillo del cielo. Salvo en un caso: cuando hay un eclipse. Eddington y Dyson, en cuidadosas observaciones simultáneas en Brasil y en la Isla de Príncipe, midieron la desviación, que resultó estar de acuerdo con las predicciones de Einstein. Nuestra visión del universo cambió para siempre. Comenzamos a comprender cosas antes imposibles. Se demostró, una vez más, que el verdadero héroe intelectual está por sobre nacionalidades, autoridades universitarias o masas vociferantes. Todo por un eclipse.