Unos juguetes misteriosamente perdidos.

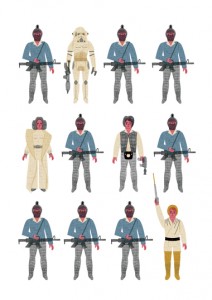

Lo primero que supe de Sendero Luminoso es que tuvo la culpa de la desaparición de mis muñequitos de Star Wars. Fue incluso antes de entender que tenían también la culpa de los apagones y atentados que mi padre leía, ya casi sin sorprenderse, en el diario. No comprendí la verdad hasta poco después. Claro, lo importante para un niño de ocho años a quien le echan la culpa de la pérdida de sus juguetes es encontrar al culpable –quizás encontrar culpables sea el único fin de nuestras vidas después de todo. El hecho era este: Luke, Han Solo, la princesa Leia y un stormtrooper habían desaparecido de mi cajón de juegos. La hipótesis que manejé por un tiempo fue ésta: Sendero lo hizo.

Antes de continuar no está de más decir que quienes más extrañaban a mis muñecos eran los soldaditos de plástico que compartían con ellos espacio en el cajón y las múltiples variantes de combates que se sucedían interminables en mi cama. La más extrañada era Leia, la sensual princesa que era mil y una veces secuestrada y luego salvada por un soldado, por Han Solo o por el propio Luke; ellos al rescatarla la besaban y se frotaban lascivamente contra su cuerpo –la promiscuidad es un atributo de las chicas plásticas y de las princesas solas.

Eso no importaba. Mi madre sólo me acusó de negligencia y torpeza por perder aquellos muñecos que habían costado una pequeña fortuna hacía apenas un par de navidades (aunque yo esperaba la Millennium Falcon o al menos la pequeña nave X-Wing de Skywalker). Los cuatro muñequitos compensaron su pequeñez con una gran capacidad para amoldarse al juego de guerra que tenía con Gabriel, mi vecino y compañero de clases, con quien matábamos las tardes en innumerables variaciones de la misma historia de buenos contra malos.

Lo cierto es que no existió descuido alguno. De improviso, de un momento a otro, mis muñequitos habían desaparecido misteriosamente. Mi primera reacción fue de sorpresa, ellos no salían solos de su cajón. Muy pocas veces se quedaban en mi cama y las raras ocasiones en que eran trasladados al ínfimo jardín interior de la quinta en que vivíamos, tomaba todas las medidas de seguridad que un niño de ocho años es capaz de crear. Por supuesto siempre cabía la posibilidad de un olvido, pero era extraño que los cuatro muñecos, por más pequeños que fueran, desaparecieran juntos. Durante dos días, que fue el dramático tiempo que pasó entre la pérdida y mi denuncia ante las severas autoridades paternas, las posibilidades que mi imaginación creó fueron casi infinitas. Citaré sólo cuatro de las hipótesis que barajé en esas cuarenta y ocho horas de nervio:

Primera: robo –con muchas variantes– desde un ropavejero, pasando por un caco con antifaz (que imaginaba como el misterioso hermano de Meteoro) o uno de los drogadictos que vivían al fondo de la quinta y que robaban normalmente televisores y electrodomésticos.

Segunda: inusitado y certero ataque de Scooby, el perro de la quinta, que tenía pocas cualidades de guardián y muchas de destructor de la propiedad ajena.

Tercera: invasión extraterrestre encabezada por los propios personajes de La Guerra de las Galaxias quienes abducen, intrigados, a sus réplicas en miniatura.

Cuarta: conspiración en la quinta. Después de todo, mis muñecos eran los únicos de su clase en aquel complejo de casas cada vez menos confiable. “Envidia, me tienen envidia,” era una frase que escuchaba de mi madre y que podía sin duda extenderse a su hijo (único) poseedor de juguetes de colección.

Agotadas las posibilidades –recuerdo aun con estremecimiento que fueron horas tensas las previas a la confesión–, decidí presentar el caso a mi madre. La única opción que sopesó fue la que mencioné y que con menos sutileza podría simplemente definir como pérdida por estupidez. En segunda instancia mi padre no varió el fallo. Era evidente que había perdido los muñecos. Seguramente había llevado los muñecos al colegio o a la pista en que jugábamos fulbito con los chicos de la quinta y los había olvidado. Pensé nuevamente en aquellas alternativas –ya imaginadas, claro–, pero nada. Todo cambió unos días después.

Mi ánimo seguía por los suelos y había caído en un estado de suspensión animada (término científico aprendido en las historias de extraterrestres, que junto con vampiros y momias eran los personajes de las películas vespertinas que adorábamos). Una de aquellas tardes grises post-pérdida, Gabriel irrumpió con una extraordinaria noticia. Había encontrado en el jardín de la quinta a Han Solo. ¡Quizás si salíamos a seguir buscando podríamos encontrar a Luke, la princesa y al stormtrooper! Le di la noticia a mi madre y salimos al jardín. No pasó mucho tiempo antes de que encontrásemos los muñecos faltantes. Gabriel y yo celebramos como no hacíamos desde el gol del “Panadero” Díaz a Italia en el Mundial del 82. ¡Nuevamente teníamos con nosotros a las cuatro estrellas de mi colección de guerreros!

Aquella tarde jugamos de nuevo, pero con una historia inventada por Gabriel, que insistió en que esta vez a los malos les dijéramos senderistas; él creía que ellos estaban detrás de la desaparición de los muñecos. A mí la idea me pareció genial, pues desde entonces me gustaban los juegos que hacían que la ficción lúdica fuera verdad y viceversa. Mi felicidad aquella noche se completó con los tallarines verdes preparados por mi madre, mi plato favorito. Ésa era su forma de desagraviarme.

En la cena a la luz de las velas, mientras escuchábamos la radio que nos daba las noticias de los atentados y muertes del día, comenté que quizás dijeran algo sobre la aparición de mis muñecos. Fue mi padre quien inmediatamente reaccionó y me dijo que los senderistas eran mucho peores de lo que yo imaginaba. No robaban juguetes, mataban a la gente de verdad, mataban a los militares, a los policías los mataban sin compasión, mataban y mataban, sin que el gobierno fuera capaz de hacer nada más que matar de vuelta. Mataban incluso a sus amigos. No olvidaré jamás la forma en que dijo aquello, vociferando, con lágrimas en los ojos (nunca había visto llorar a mi padre) mientras mi madre se paraba y se acercaba a él, abrazándolo, besándolo en la cabeza y llorando también. Yo no entendí nada. Si eran tan malos, era evidente, como pensábamos Gabriel y yo, que Sendero Luminoso era capaz de robar mis muñequitos.

***

La verdad la supe poco después, escuchando una conversación de la mamá de Gabriel con mi propia madre. Durante varios meses ella había venido casi cada tarde para conversar pues al quedar viuda encontró en mi mamá más que a una amiga, a una oyente.

La verdad la supe poco después, escuchando una conversación de la mamá de Gabriel con mi propia madre. Durante varios meses ella había venido casi cada tarde para conversar pues al quedar viuda encontró en mi mamá más que a una amiga, a una oyente.

El papá de Gabriel era policía y había muerto en un atentado en Mazamari, un sitio lejano, en una emboscada terrorista. Gabriel había contado aquella historia en el colegio: su padre había sido encontrado con un fusil en la mano, porque fue el último que trató de repeler el ataque de los senderistas. Al final los terrucos habían tirado una granada que hizo volar por los aires al héroe. Cuando lo encontraron, desfigurado y carbonizado, seguía aferrando su fusil, como si desde la muerte quisiera seguir defendiendo a sus hombres. La Guardia Civil lo condecoró y ascendió póstumamente.

Gabriel faltó al colegio unos días. Al volver no tenía padre pero sí una historia que escuchábamos en cada recreo. En ella el oficial López, solo, luchaba contra diez, cincuenta, cien terroristas que tuvieron que tirarle una granada porque él solo, con su fusil, iba a acabar con todos ellos, con todos los terroristas del Perú, y hasta con el mismísimo Abimael Guzmán.

En la conversación de nuestras madres apareció nuevamente el oficial López. Desde su muerte Gabriel había cambiado poco, quizá un problema menor de conducta pero –lo decía acongojada, con arrepentimiento genuino, aunque ajeno– había sido él quien se había llevado mis muñecos. Ella se había dado cuenta de esos nuevos juguetes ajenos (sólo las madres conocen nuestras vidas con ese detalle) y el día que aparecieron Han Solo y Leia, ella le había pedido que los devolviera y dijera la verdad. Fue entonces cuando Gabriel inventó la historia del jardín y de Sendero Luminoso, algo que me asombra hasta hoy.

Por supuesto yo jamás le mencioné nada a Gabriel ni tampoco lo hicieron mis padres. Al cabo de un tiempo él, su madre y su hermanita se marcharon a Estados Unidos. Supe que estuvieron en Miami, de donde llegó una carta. Luego llegó una postal de Atlanta y aún una más desde New Jersey. Nunca más supimos de ellos.

He intentado muchas cosas –buscarlo en internet, en las redes sociales–, pero no sé qué será de Gabriel López. Debe tener hoy mi misma edad y, quizás, como yo, compre muñecos de colección para sus hijos. Me pregunto si contará la historia como yo o se dedica a inventar nuevos juegos con el niño que imagino debe tener. Quizás alguno en que Han Solo –nuestro favorito– es capaz de vencer a todos, fusil en mano, eliminando uno por uno a todos los malos del mundo. Me pregunto si los llama como hacíamos nosotros: senderistas.